법원 판결에 대한 헌법소원의 필요성

더불어민주당이 추진하는 '재판소원'은 법원 판결에 헌법소원을 제기할 수 있도록 하는 법안입니다. 헌법재판소는 국민의 기본권을 보호하기 위해 재판소원의 필요성을 주장하며, 법원 판결도 헌법의 심판 대상이 되어야 한다고 강조하고 있습니다. 실제로 헌재는 사법 작용으로 기본권이 침해될 경우 헌법재판의 문을 닫아둘 수 없다는 입장을 밝혔습니다. 반면, 대법원은 재판소원이 도입될 경우 '사실상 4심제'가 되어 재판 장기화로 인한 국민의 피해가 우려된다고 반박하고 있습니다.

법안 개정의 주요 내용과 반응

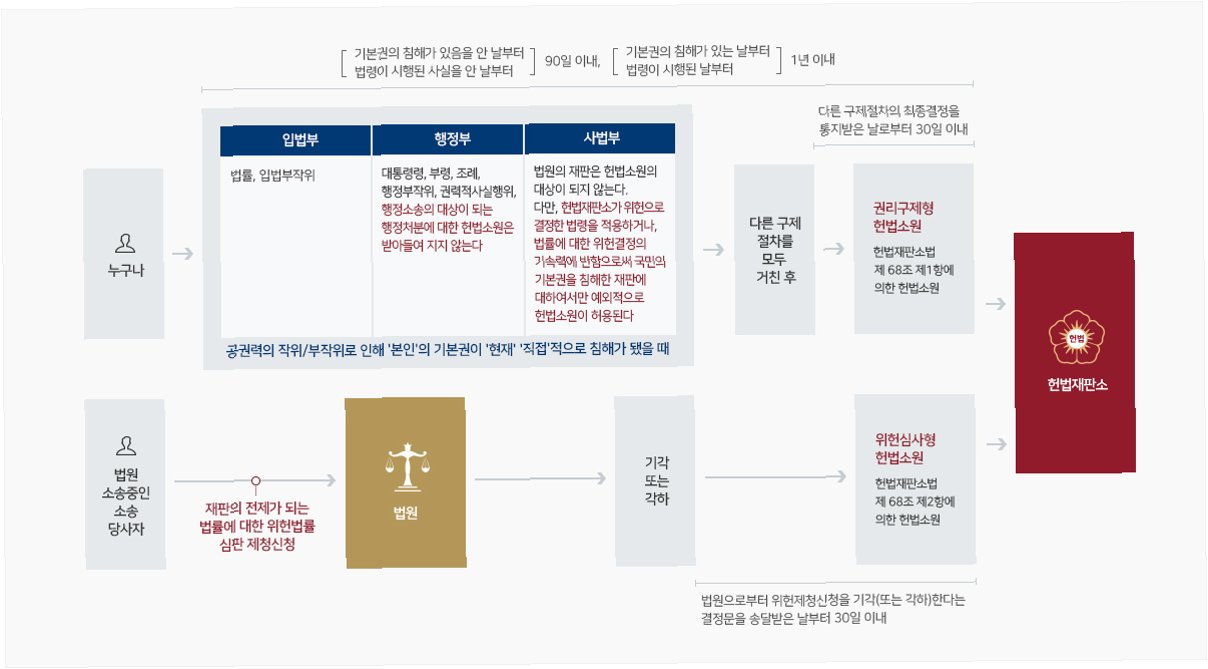

민주당이 제안한 개정안은 헌법소원 심판 청구 사유를 규정한 헌재법 68조에서 '법원의 재판을 제외하고는'이라는 문구를 삭제하는 것을 골자로 하고 있습니다. 이는 헌법재판소가 법원 판결의 위헌 여부를 판단할 수 있도록 하려는 취지입니다. 헌재는 이러한 개정안에 대해 즉각 환영의 뜻을 표명하며, 법원이 헌재의 결정을 따르도록 하는 기속력 확보의 필요성도 강조했습니다. 이런 배경에서 법원과 헌재 간의 갈등이 재현될 가능성이 커지고 있습니다.

과거의 갈등 사례와 현재 상황

재판소원을 둘러싼 갈등은 결코 새로운 문제가 아닙니다. 헌재는 1988년 출범 이후 세 차례 법원 재판을 취소하는 결정을 내렸고, 그때마다 대법원과의 충돌이 있었습니다. 예를 들어, 1997년 헌재가 처음으로 재판을 취소했을 때 대법원은 이를 받아들일 수 없다는 입장을 고수했고, 결국 국가기관이 개입해 헌법소원이 취하되는 상황에 이르렀습니다. 이러한 과거의 사례들은 현재의 법안 개정 논의와 긴밀히 연결되어 있어, 법조계에서는 신중한 접근이 필요하다는 목소리가 높아지고 있습니다.

법원 재판소원의 필요성과 한계

헌재가 법원 판결을 헌법소원의 대상으로 삼는 것은 국민의 기본권 보호를 위한 중요한 조치로 여겨질 수 있습니다. 하지만, 한 부장판사는 '9명의 재판관이 모든 사건을 처리하는 헌재가 재판소원을 맡을 수 있겠느냐'며 우려를 표했습니다. 이는 헌재의 인력과 자원에 대한 현실적인 문제를 드러내며, 상고 제도 개편이 장기적인 논의가 필요하다는 점을 강조합니다.

재판소원 도입에 대한 다양한 의견

차진아 고려대 법학전문대학원 교수는 '재판소원을 허용하는 독일의 경우, 재판관이 16명인데도 90% 이상의 사건이 재판소원으로 처리된다'며 헌재의 재판관 증원이 필요하다고 지적했습니다. 이는 개헌 사안으로, 헌법의 기초적인 틀을 다루는 중요한 문제입니다. 따라서 재판소원 도입에 대한 논의는 단순히 법 개정에 그치지 않고, 헌법과 법원 구조의 근본적인 개편을 필요로 합니다.

결론: 법원과 헌재 간의 갈등은 계속될 것인가?

이번 재판소원 논란은 법원과 헌법재판소 간의 오랜 갈등을 다시 불러일으키고 있습니다. 헌재가 국민의 기본권을 보호하기 위한 법적 장치로서 재판소원의 필요성을 주장하는 반면, 대법원은 그로 인한 재판 장기화와 혼란을 우려하고 있습니다. 이처럼 상반된 의견 속에서, 앞으로의 법제도 개편이 어떻게 이루어질지 귀추가 주목됩니다.

많은 분들이 궁금해하셨습니다

Q.재판소원이란 무엇인가요?

A.재판소원은 법원 판결에 대해 헌법재판소에 헌법소원을 제기할 수 있는 제도를 말합니다.

Q.왜 대법원은 재판소원 도입에 반대하나요?

A.대법원은 재판소원이 도입될 경우 사실상 4심제가 되어 재판 장기화로 국민에게 피해가 갈 수 있다고 우려하고 있습니다.

Q.헌법재판소의 역할은 무엇인가요?

A.헌법재판소는 국민의 기본권을 보호하고, 법률의 헌법 위반 여부를 판단하는 기관입니다.

'이슈' 카테고리의 다른 글

| 가스폭발 사고로 인한 안타까운 노부부의 죽음, 창덕궁 인근 단독주택에서 발생 (0) | 2025.05.17 |

|---|---|

| 폭행 사건의 이면, 60대 모텔 사장의 절규와 진실 (0) | 2025.05.16 |

| 서울 기습폭우로 인한 18곳 하천 통제와 안전 대책 (0) | 2025.05.16 |

| SKT, 찾아가는 유심 교체 서비스로 소외지역에 희망을 더하다 (0) | 2025.05.16 |

| 대선 첫 TV토론, 이재명·김문수·이준석 경제 격돌의 모든 것 (1) | 2025.05.16 |